Dopo l’esordio del 2022, la Repubblica del Camerun torna protagonista alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, con il progetto “Nemo propheta in patria”, che vede invitati 5 artisti camerunesi e 8 artisti internazionali, provenienti da Italia, Germania, Olanda, Francia, Colombia e Cina.

Gli artisti di casa sono Jean Michel Dissake, Hako Hankson, Kendji & Ollo Arts, Patrick-Joël Tatcheda Yonkeu, Guy Wouete mentre la compagine internazionale vede esporre Angelo Accardi, Julia Bornefeld, Cesare Catania, Adélaïde Laurent-Bellue, Franco Mazzucchelli, Rex and Edna Volcan, Giorgio Tentolini e Liu Youju.

Il Padiglione è ospitato presso Palazzo Donà dalle Rose, da anni ormai sede di Padiglioni Nazionali di Biennale dai coniugi Francesco e Chiara Donà dalle Rose e dalla loro omonima fondazione privata.

Dopo aver portato alla Biennale nel 2022 la prima mostra ufficiale di NFT, il Padiglione della Repubblica del Camerun è il primo a realizzare un’esposizione Carbon Net Zero, agendo in due direzioni complementari: si applicheranno delle politiche di riduzione delle emissioni e di riutilizzo dei materiali e, alla fine dell’esposizione, misurando ogni aspetto relativo alla mostra e utilizzando gli standard GHG, si calcoleranno le emissioni di CO2 comunque emesse e si compenseranno con piantumazione certificata facendo nascere una nuova foresta in Camerun.

Il progetto espositivo, ispirato al titolo della Biennale “Stranieri ovunque” ha spinto il commissario Serge Achille Ndouma e i curatori Paul Emmanuel Loga Mahop e Sandro Orlandi Stagl, ad approfondire un tema che trova diffusione ovunque e caratterizza ogni epoca. Il detto latino “Nemo propheta in patria” (Nessuno è profeta in patria) infatti evidenzia la circostanza per cui raramente una persona gode di prestigio e riconoscimento nel luogo in cui è nata e dove tutti la conoscono.

Al contrario, è più probabile che ciò accada altrove, tra estranei. In questo contesto, un profeta è semplicemente una persona incompresa dai suoi contemporanei e connazionali a causa della sua natura dissonante. Questa figura si distingue per qualcosa, non necessariamente a livelli estremi o di genialità, ma per la sua capacità di guardare oltre, di vedere ciò che gli altri non vedono, di anticipare i tempi e di pensare in modo divergente dalla massa.

È per questo motivo che viene spesso frainteso, specialmente nella sua comunità d’origine, dove c’è una maggiore aspettativa di conformità alle “norme” del gruppo. Ci sono numerosi casi storici in cui individui illuminati hanno dovuto cambiare paese a causa dell’opposizione alle proprie idee o convinzioni, oppure hanno ottenuto riconoscimento solo dopo la morte. L’arte è stata sempre all’avanguardia nel superare le discriminazioni e nel diffondere idee in ogni ambito sociale e geografico.

In sintesi, il detto latino riflette una verità universale sulla difficoltà che molti innovatori incontrano nel farsi apprezzare e comprendere nel proprio ambiente nativo, dove spesso dominano le aspettative di conformità. Nell’ambito di una Biennale dedicata agli stranieri e alle loro diaspore, il Padiglione Nazionale della

Repubblica del Camerun porta all’attenzione internazionale alcuni artisti camerunesi e internazionali, fuori dal loro contesto nativo, ma coinvolti in un progetto di ampie vedute.

Il progetto celebra in generale coloro che hanno dovuto lasciare la propria comunità alla ricerca di lavoro, attenzione e forse successo altrove. Milioni di migranti hanno affrontato questa situazione in tutte le epoche, e si può affermare che nessuna nazione sia stata risparmiata, sia per aver alimentato questo fenomeno sia per averlo subìto.

Il Padiglione della Repubblica del Camerun si presenta come il “padiglione delle meraviglie”, dove i progetti di artisti locali e internazionali si mescolano per celebrare il coraggio di chi non ha mai abbandonato le proprie idee, indipendentemente dal riconoscimento ottenuto a livello locale, guardando con ambizione verso un orizzonte internazionale meritato. Un Padiglione in cui le differenze sono considerate una ricchezza e dove nessuno si sente uno

“straniero”.

Il Padiglione è realizzato grazie al supporto della Fondazione Donà dalle Rose, BIAS Institute, The Doge Venice Red Carpet e Cometh e alla collaborazione di Massimo Scaringella

La Biennale di Venezia, istituzione fondamentale del panorama artistico internazionale, si prepara ad aprire le porte della sua 60ª Esposizione Internazionale d’Arte, un evento che promette di offrire uno sguardo profondo e stimolante sull’arte contemporanea e sulle complesse dinamiche dell’identità globale.

Sotto il titolo “Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere”, curata da Adriano Pedrosa e prodotta con maestria dalla Biennale stessa, questa edizione si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, seguendo il percorso avviato nel 2021 e confermato nel 2023 con l’ottenimento della certificazione di “neutralità carbonica”.

Il tema della mostra, tratto da opere del collettivo Claire Fontaine, invita alla riflessione sulla natura dell’appartenenza e dell’estraneità, esplorando le molteplici sfaccettature dell’identità umana in un mondo sempre più interconnesso e multiculturali. Attraverso sculture al neon che proclamano “Stranieri Ovunque” in diverse lingue, l’arte si fa eco delle voci di coloro che si sentono fuori luogo, ma anche delle potenzialità di un mondo in cui la diversità è celebrata anziché temuta.

La mostra si articolerà in due nuclei distinti: il Nucleo Contemporaneo e il Nucleo Storico. Nel Nucleo Contemporaneo, l’attenzione sarà rivolta verso gli artisti queer, outsider e indigeni, offrendo uno spazio per esplorare le identità che sfidano le norme e le convenzioni sociali. Particolare rilievo verrà dato al Disobedience Archive, un progetto che mette in luce il legame tra arte e attivismo, offrendo uno sguardo sulle lotte per i diritti umani e la giustizia sociale.

Nel Nucleo Storico, invece, si esploreranno le opere del XX secolo provenienti da diverse parti del mondo, con un’attenzione particolare ai modernismi globali e del Sud del mondo. Questa sezione si propone di mettere in discussione i confini e le definizioni del modernismo, evidenziando le influenze incrociate e le interazioni tra le diverse culture e contestualizzando le opere nel loro contesto storico e sociale.

Il presidente della Biennale, Roberto Cicutto, ha sottolineato l’importanza della visione di Adriano Pedrosa, primo curatore latinoamericano della Biennale, nel portare una prospettiva diversa e inclusiva nell’arte contemporanea. Ha inoltre evidenziato il ruolo unico della Biennale di Venezia come osservatorio privilegiato sullo stato del mondo attraverso l’arte, con la presenza dei Padiglioni Nazionali che favoriscono il confronto e lo scambio culturale tra i paesi partecipanti.

Con 88 paesi e 30 Eventi Collaterali coinvolti, la 60ª Esposizione Internazionale d’Arte promette di essere un’esperienza unica e stimolante, capace di suscitare riflessioni profonde sulla nostra società e sul nostro rapporto con l’alterità e la diversità. Siamo invitati a immergerci in un viaggio attraverso le molteplici identità del mondo, celebrando la ricchezza della diversità e riconoscendo la nostra comune umanità.

Flussi vitali è il titolo della collettiva di Carli, Cucchiaroni e Silvestrini alla ex Cartiera Latina per Rome Art Week 2023.

Un ambiente, la sala Nagasawa, dove i flussi scorrono a partire dal suo riferimento a Hidetoshi Nagasawa, architetto giapponese vissuto tra il 1940 ed il 2028, che dal Giappone partì in bicicletta per arrivare a Milano e qui scoprirsi artista ed “italiano” abbastanza da decidere di restare qui per sempre.

E dove Dolores Carli, Bruna Cucchiaroni e Giuliana Silvestrini hanno trovato ciascuna la propria nota per cantare un concetto che è filosofico, è vero, ma che sta dentro tutte e tutti noi – perché è il tema del rapporto tra la vita, la morte, e le rinascite che in vari modi noi umani ricerchiamo e a volte troviamo.

Il luogo dell’Open Studio, la sala Nagasawa, è peraltro all’interno di un sito a sua volta pieno di flussi e di vita, capace come è di cambiare le proprie direzioni e le proprie finalità.

La ex Cartiera Latina, infatti, è stata la più grande fabbrica di carta del Centro e Sud Italia fino al 1986: il ricordo di quel periodo è vivo nei macchinari ora spenti e così capaci di diventare una vera e propria mostra di archeologia industriale.

Dopo la sua dismissione come fabbrica, la Cartiera è diventata spazio per teatro, passeggiate nel verde, riunioni, appunto esposizione d’arte, giochi di bambini ed incontri, oltre che sede del parco Archeologico dell’Appia Antica.

Uno spazio, cioè, dove davvero i flussi vitali si toccano, si ascoltano, si raccontano.

Dolores Carli è artista e psicoanalista junghiana: due visioni che convivono compenetrandosi, in modo tale che l’una spinge l’altra.

Carli intende i flussi vitali come scambi: scambi psichici e fisici.

L’artista li racconta alla sala Nagasawa con opere in gesso – onde bianche e continue come lo sono le emozioni mai statiche ma anzi sempre in movimento.

Ma anche con una installazione che occupa il pavimento della sala con libri disposti a disegnare un uomo – l’homo sapiens, dice Carli, in cui i flussi vitali sono quelli della cultura, del racconto, dell’espressione resa tra l’altro possibile proprio da quella carta che qui veniva prodotta.

Ed infine con una bicicletta, omaggio a Nagasawa e al suo sapere cambiare tutto senza mai smettere di essere se stesso.

Bruna Cucchiaroni, diplomata alla Scuola d’Arte Ornamentale del comune di Roma, regala ai flussi vitali alla Sala Nagasawa la sua straordinaria capacità di raccontare la vita e il lavoro degli esseri umani.

Una narrazione, quella di Cucchiaroni, che attraversa con leggerezza e insieme profondità l’idea del fluire del tempo anche tramite il lavoro dell’uomo, utilizzando la cattura dei colori di utensili e strumenti,ma anche quelli delle stratificazioni della terra tanto presenti nella sua amata Isola d’Elba.

Giuliana Silvestrini dedica la propria espressione multimediale (quadri, video, installazioni anche sonore) al tema che è la sua cifra: il fluire inarrestabile e quasi circolare dell’esistenza.

Quel che è evidente in tutto quello che Silvestrini produce è che nascita e morte sono e rimangono solo due tappe, comunque superabili ed in effetti superate tramite l’incursione in dimensioni altre, certo, ma non per questo meno reali.

Così i flussi vitali di Silvestrini alla Sala Nagasawa sono il ronzìo delle api con cui l’installazione sonora richiama alle nostre menti il fermento del lavoro ma anche della cura, il grande albero in cui le reti fanno da casa al fluire della vita, il video con le mani della madre che lavorano, continuamente, all’uncinetto.

Ma soprattutto, con quello che è il cuore dell’esposizione: il grande ritratto che giustappone il viso dell’artista a quello di sua madre.

Un gioco di somiglianze, differenze, unicità resa possibile dalla coesione – insomma, un vero flusso vitale reso tangibile nell’immagine ed evidente nel suo non potere essere interrotto, neppure dalla fine della vita come noi umani la intendiamo su questa terra.

La Galleria 291 Est è un vero e proprio gioiello incastonato in una delle zone più storiche di San Lorenzo: lo scalo, dove il bombardamento alleato del 19 luglio 1943 ebbe inizio, e di cui fu ragion tattica.

Qui al civico 45 fin dal 2009 come luogo di esposizioni artistiche, la Galleria 291 est si arricchisce nel 2010 di un laboratorio calcografico no toxic : “La nostra realtà si propone di tramandare discipline antiche come il bulino, ma nell’ottica della promozione di una contaminazione con linguaggi e tecniche contemporanee”, come puoi leggere nella homepage del sito della Galleria.

In questa nicchia accogliente e stimolante, in occasione della Rome Art Week 2023, è stato esposto il progetto fotografico di Matteo Benedetti, Francesco Demichelis ed Emmanuele Mattiocco: tre fotografi, appunto, che hanno dedicato la loro riflessione alla Città, Roma, ed al rapporto con il tempo vissuto dalla città, e da coloro che, a vario titolo, la percorrono.

Il tempo, a Roma, è d’altronde qualcosa che ha una modalità di scorrimento e di gestione tutta sua, come ben sa chi la conosce per esservi nato, per esserne stato “adottato” o anche solo per averla visitata: frenetico e però necessariamente assuefatto ad inevitabili ritardi, sospensioni, pause non volontarie; e poi di nuovo rarefatto, quando ti trovi davanti ad uno dei tanti segni del passato che come te la abitano.

La visione del tempo in relazione a Roma di Benedetti, Demicheli e Mattiocco è stata espressa, in questa mostra alla Galleria 291 Est, in tre sezioni: Chaos (Mattiocco); In Alveo (Benedetti); Manet (Demichelis).

Le istantanee a colori del lavoro di Emmanuele Mattiocco sono dedicate alla rappresentazione del tempo accelerato ma anche fatto di frequenti alternanze di velocità e di dilatazione: una città che si risveglia e comincia la sua corsa fino alla notte, raccontata in moltissimi scatti ordinati come un video, una sorta di documentario che restituisce la sensazione di una vera immersione in una storia per immagini.

Mattiocco ha già più volte esposto alla Galleria 291 est, sempre con lavori che tendono ad un concetto di fotografia che è vera espressione artistica, in cui la indubbia ed indubitabile tecnica, mira a portarti oltre l’esperienza meramente figurativa.

In alveo, dell’architetto Matteo Benedetti ha percorso la sfida di dire l’eterno presente del Fiume: un non-luogo senza artefici e autori, perché assoluto da monumenti e personaggi, e nel quale il tempo non ha passato né futuro, liberato quindi anche dall’usura dello scorrere.

Gli scatti esposti per “La Città e il Tempo” alla Galleria 291 Est fanno parte di un progetto più ampio di Benedetto, che intende rappresentare lo spazio del Tevere incluso nel Grande Raccordo Anulare: un percorso che, sia il Fiume a percorrerlo, o gli scatti dell’architetto ad esprimerlo, affronta portata e velocità di volta in volta differenti.

Infine, “Manet” di Francesco Demichelis, la terza sezione della mostra, esprime il confronto con una realtà, quella di Roma, in cui, dice Demichelis, ogni cosa diventa “rovina” non appena sorge: perché “immediatamente diviene passato, distanza, nostalgia, ricordo”.

Le “rovine” di Demichelis non sono necessariamente antiche, né a diversi gradi distrutte: vi entrano infatti a far parte anche edifici relativamente recenti, come ad esempio lo Stadio Flaminio, sorto nel 1960 su progetto di Antonio e Pier Luigi Nervi, chiuso “solo” nel 2011 ed oggi carcassa in attesa di riqualificazione.

Qualcosa quindi che “resiste”, “manet”, nonostante il tempo ed anzi quasi riuscendo a cavalcarlo.

Sarah Naomi Zakaib è una delle artiste che lavorano nella fucina del Covolab a San Lorenzo.

La sua è un’arte che ha diverse forme espressive, e questa è certo una sua caratteristica.

La peculiarità di questa varietà è che tutte queste maniere di espressione hanno un centro cui tendono in maniera non arrestabile: le storie.

Non si tratta di storie raccontate, come ormai abbiamo fatto l’abitudine a pensare: in realtà quel che l’arte di Sarah esprime è, più che un racconto, un dialogo, che avviene senza soluzione di continuità tra chi le racconta e il modo come Sarah risponde.

Nata nel Canada francese da mamma italiana (di Cassino, specifica lei con una punta di malcelato orgoglio) e da babbo di origine libanese, Sarah Naomi Zakaib ha una solida formazione professionale – si è laureata nel 2009 a Montreal, alla Concordia University, in Studio Art, ossia Pratica dell’Arte, con specializzazione in Scultura – e molta esperienza in campi legati all’arte, essendo stata parte dello staff di gestione di due gallerie d’arte canadesi.

Ma, soprattutto, Sarah ha una grande, insopprimibile voglia di raccogliere le tante cose che le piacciono (“parlo diverse lingue ed ho amato tantissimo la matematica”, mi dice nell’intervista che abbiamo realizzato al Covolab prima dell’inizio di questa Rome Art Week 2023) in maniera tale da poterle dire tutte, o quasi.

Dire, rispondere agli stimoli dei racconti che riceve, fare un passo avanti nel recupero della memoria anche delle piccole cose per potere inserire ogni possibile suggestione in una forma artistica: questa la “mission” di Sarah, che per raggiungere questo scopo usa medium diversi – dalla scrittura alla pittura al video, alla musica e alla performance – ed oggetti diversi, timbri, ciondoli, fogli impressi in una maniera che solo lei conosce.

E se il mezzo non è di quelli che lei domina, si fa coadiuvare dalla tecnica anche di altri: appunto, perché l’importante è, sempre arrivare ad una nuova, ulteriore tappa di racconto corale.

Nell’intervista, Sarah descrive una delle sue “operazioni di storie”, con le quali compie uno sforzo creativo che mira a riconciliare quel che è dentro e quel che è fuori di noi, scoprendo spazi invisibili e documentando il trascorrere del tempo nella memoria individuale ed in quella grande fucina della memoria collettiva che è il mito.

Che siano il rintoccare a racconti tristi o addirittura spaventosi – come quelli connessi alla dittatura in Argentina – reso con le piante di rosmarino, pianta quasi magica adatta a calmare le infiammazioni anche dell’anima, o un grosso fiore di melograno fatto all’uncinetto con corde nautiche per rispondere a chissà quali ricordi marini nati in Grecia, o ancora la nuova e moltiplicata vita data ad un piccolo anello appartenuto alla nonna e magicamente scampato alla distruzione dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, le opere di Sarah sono magiche, innocenti e contemporaneamente sfidanti come il dire senza parole di un bambino.

E lo stesso racconto che Sarah fa di sè ha il suono misterioso del vento tra gli alberi nel bosco, insieme rassicurante e testimone di inquietudini, sottile ma anche maestoso, effimero ma anche snza tempo.

Un racconto che magari, la prima volta che lo ascolti, sembra poco comprensibile; ma che subito dopo ti si riordina nell’anima, e comincia ad entrare in risonanza con i tuoi ricordi, le tue memorie, le storie che hai ascoltato tu.

L’open studio di Davide Di Vico, in arte Eva Killer Dog, nasce come seconda puntata di una prima che non c’è mai stata: l’anno scorso tutto era pronto per il 26 ottobre, ma poi si dovette sospendere – la Covid non ha d’altronde mai dimostrato sensibilità alcuna per i programmi degli umani.

Così quell’idea, dell’astronave che doveva permettere ai pensieri dei terrestri di andare più in alto per potere superare l’emergenza e poi ritornare a terra a sistemare almeno qualcosa, dovette rifugiarsi nel “pensatoio”, a maturare ancora un po’.

Questa era la narrazione della “prima puntata”: temi di base, questa astronave in qualche modo salvifica ed un equipaggio, ossia un lavoro che non può realizzarsi se non in gruppo. E questa, ampliata e forse chiarita, è anche la narrazione di questo “Second Chapter Starship’s Crew at the Malta’s Window” – inutimente ho cercato di farmi dire da Eva Killer Dog se ci fosse un altro titolo disponibile, per chi non aveva seguito la puntata precedente: l’idea era quella e quella solo poteva rimanere.

L’arte di Eva Killer Dog – dice chi se ne intende: in equilibrio non del tutto stabile tra espressionismo e pop art – ha la stessa testardaggine, colorata da una caratteristica innegabile e visibile anche ai non addetti ai lavori: il suo essere in continuo fermento.

Idee, proteste, racconti; e come abbiamo visto progetti che si modificano, che a volte vanno a nascondersi chissà dove per ritornare un po’ diversi ma ancora uguali.

Ma anche un legame profondo, che puoi vedere forse solo in controluce, con il suo lavoro di incisore ed orafo: una linea sotterranea che rimane visibile forse senza che lui lo voglia (o forse sì) – ad esempio in quelle linee nette, come incisioni, che fanno da cornice al colore senza potere, né volere, soffocarlo, ma anzi incastonandolo e quindi mettendolo ancora di più al centro dell’esperienza visiva.

E poi, l’amore per la macchina, lo strumento che serve all’essere umano per andare oltre: come ha detto il curatore di questa (come della precedente) “puntata” un afflato quasi futuristico per il dinamismo, il movimento, il continuo scambio delle cose con gli umani, e degli umani con le cose.

Non è “figlio” del senso di isolamento che la pandemia ha sparso a piene mani sul mondo, ma certo ne è stato influenzato, l’altro pensiero ricorrente di Eva Killer Dog: la necessità di fare gruppo, di mettere insieme linguaggi, competenze, pensieri diversi, perché è solo facendo squadra che si può andare un po’ più lontano nel viaggio.

Per questo motivo nel suo studio-bottega e in questa occasione Eva Killer Dog ha invitato le ragazze ed i ragazzi del Liceo Artistico San Giuseppe di Grottaferrata, con le loro opere “spaziali e cosmiche”: loro sono i depositari del nostro DNA per il futuro, dice l’artista.

Ed anche, a farsi parte dell’equipaggio, si avvicina Shabbou Barkand, artista iraniana che ha portato la sua riflessione e la sua ricerca sul rapporto tra la terra, la vita, la donna, la libertà: Barkand rappresenta spesso nelle sue opere una figura

A fare da regista e fine dicitore di questa seconda puntata, come lo era stato della prima, Giuseppe Ussani d’Escobar, il poliedrico critico d’arte che da sempre accompagna le avventure artistiche di Eva Killer Dog.

Incontri, e storie: Fausto Fiume della Galleria Fidia in Via Angelo Brunetti, ed Alberto Timossi, alla Galleria Fidia con la sua “Materia d’urto” fino al 4 novembre prossimo.

Via Angelo Brunetti, dove al 49 si trova la Galleria Fidia, la incontri facile, incamminandoti da Piazza del Popolo in via di Ripetta.

Ad attenderti, sull’angolo della strada, lo sguardo fiero volto al futuro liberato di Angelo Brunetti, appunto, che qui nacque nel 1800 (tondo tondo) e che fi garibaldino convintissimo e di grande eloquenza. Tanto che c’è chi dice che il suo nome “di battaglia” quello con cui è meglio conosciuto dai più ossia Ciceruacchio, volesse richiamare il suono del nome di Cicerone.

Ma questo incontro con Ciceruacchio non è assolutamente il solo, se cammini in questa breve via verso il fiume lasciandoti accompagnare dal genius loci, anzi.

Perché “padrona” dell’aria e dei pensieri, qui, è l’arte: “da sempre”, dice Fausto Fiume, “Galleria Fidia” il nome con cui io l’ho salvato sul telefono, perché lui e la sua galleria sono davvero un’entità unica.

Nata cinquant’anni fa, la Galleria, per l’intuizione di un padre carabiniere appassionato ed esperto d’arte, che la aprì lasciando l’Arma e che così mantenere e sviluppare i contatti con le (non) tante artiste – ma questo è un altro discorso – ed i tanti artisti che in quegli anni 60 del 1900 rendevano Roma il cuore pulsante (anche se non economico) dell’arte contemporanea italiana.

Fidia, il nome della galleria, per evitare di incorrere in una omonimia dato che poco distante una Galleria (del) Fiume c’era già, e per intitolarla ad un personaggio geniale ed a volte “inatteso”, come il grande architetto del Partenone di Atene; Fausto, il nome del figlio che, dal 1985, ha continuato la strada iniziata, mantenendo anche il piacere, e la ricerca, di un tipo di rapporto personale con le artiste e gli artisti, che oggi è diventato “merce” quanto meno “rara”.

Gli incontri raccontati da Fausto Fiume sono quelli con Mario Schifano, e Tano Festa, due tra i molti amici della Galleria; ed è una finestra che si apre su un mondo che si adatta perfettamente all’idea di arte mescolata con la vita bohémienne di coloro che in vita non ebbero il riconoscimento che meritavano; ma anche con la genialità e la voglia di condividere di uno Schifano che diceva di volere che ogni famiglia avesse un suo quadro pop, ma che per essere sicuro di avere raggiunto il suo scopo voleva che quel quadro fosse appeso in cucina, in modo di far parte della vita vissuta di chi lo aveva acquistato.

Incontri sono ciò che Rome Art Week vuole “facilitare”, spiega Fausto Fiume che con Rome Art Week collabora fin dai suoi inizi di otto anni fa, seguendo l’idea di Massimiliano Padovan che ne è il “patron”; anche a costo di sembrare troppo inclusivi, per permettere ad artiste ed artisti “giovani per il mercato” (così li ha chiamati Maria Vittoria Marchetta nella intervista per la Galleria La Nica e Giovanni Viola) di rendere i loro lavori visibili al grande pubblico, così come alle Gallerie ed alle strutture appena nate di potersi far conoscere.

Ed incontri, ancora, sono quelli che dice l’arte particolarissima di Alberto Timossi, che alla Galleria Fidia esporrà fino al 4 novembre la sua “Materia d’urto”.

Timossi è lui stesso (spero non me ne voglia) “incontro di culture”: Liguria e Toscana scorrono nelle sue vene, e Roma lo ha adottato da tempo. Un incontro che si declina in opere scultoriche di grandi dimensioni (ma non solo) con le quali l’artista sconfina dalla scultura urbana” a quella ambientale.

Materiali industriali che intersecano ambienti naturali, li attraversano, se ne fanno attraversare; pietre e radici che contaminano, urtandoli, elementi artificiali, che li accolgono, e ne sono accolti, per dar vita a qualcosa di nuovo, che contiene il “dna” di entrambi e che, alla fine ma anche nel pensiero iniziale dell’artista, nei loro incontri sono segni di speranza, espressi dall’arte e dalla poesia.

Giovanni Viola è l’artista che la Galleria La Nica, in via dei Banchi Nuovi 22, presenta a Rome Art Week 2023 con la sua mostra “Trasparenze – Oltre la visione”.

Rione Ponte, Via dei Banchi Nuovi: nella strada che un tempo si chiamava “papalis”, perché vi si svolgeva la cavalcata di possesso di ogni nuovo papa, al numero 22 trovi la Galleria La Nica, presentata dalla trasparenza di una porta a vetro su cui spicca, sobrio quanto loquace, il logo della Galleria: la silhouette delle ali della Nike di Samotracia ed un nome che dice moltissimo.

“La Nica” significa infatti “la piccola”, nel dialetto di Sicilia dove Maria Vittoria Marchetta, la direttrice della Galleria, è nata; significa anche “la giovane”, perché Maria Vittoria, che collabora con sua madre Cristina responsabile commerciale della Galleria, giovane lo è davvero.

Ma “giovane” è soprattutto l’impianto lavorativo della Galleria: una ricerca che non si ferma, l’entusiasmo che permette di avvicinare all’arte contemporanea già riconosciuta quella delle e degli “emergenti”, la determinazione e la competenza con cui si valuta il messaggio dell’artista attraverso le sue opere, insomma un modo di lavorare che il tempo non lo subisce, ma lo cavalca, appunto sulle ali della Nike.

Trasparente il vetro dell’entrata, che ti invita ad entrare andando oltre la rumorosa vivacità della strada, volutamente trasparente il mondo cui ti introducono le opere di Giovanni Viola, in esposizione alla Nica in questa Rome Art Week del 2023.

Giovanni Viola è un artista siciliano, anch’egli giovane – è nato a Modica nel 1981 – che affronta con precisione e sicurezza la tecnica dell’iperrealismo per apportarvi le riflessioni del proprio universo filosofico e teologico.

Molte mostre personali, collettive ed internazionali alle spalle, Giovanni Viola spiega ai microfoni di Radio 21 aprile Web come la sua ricerca attuale sia particolarmente attratta dal tema appunto della trasparenza, come punto dove la materia – l’acqua del mare – e la luce si incontrano, rendendo possibile la visualizzazione di quel che si trova sotto il pelo della superficie.

Una visualizzazione, questa ricercata da Giovanni Viola, che va oltre il primo sguardo, ossia lo sguardo del momento in cui la perfezione della tecnica di realizzazione dell’opera ti spinge a domandarti se si tratti di pittura, o di fotografia.

È una trasparenza ipnotica, dice Maria Vittoria Marchetta – che della mostra è anche la curatrice – al punto che chi guarda è spinto a lasciare la fretta e la superficialità dell’osservazione cui il nostro tempo ci ha abituato.

È l’approfondimento della riflessione sul tema della luce, precisa Giovanni Viola, con una tecnica che non è il fine, ma il mezzo con il quale chi guarda è invitato ad andare oltre la visione, per poter vedere in un “modo più forte” quel che è rappresentato.

Un’arte contemporanea che riprende il discorso con le tecniche tradizionali, anche in alternativa alla digitalizzazione comunque imperante; ed una tecnica tradizionale per realizzare paesaggi che lo sguardo può filtrare per arrivare ad “altro”, ad un “di più” che Giovanni Viola ottiene raffigurando non il tutto, ma un frame, un particolare che fissa l’istante e ti permette di tornare a visitarlo, guardarlo, metterti in contatto con quel che vedi, e con i tuoi pensieri.

Artmundcast è il nome, inventato dalla fantasia dell’Intelligenza Artificiale, per il podcast di Radio 21 Aprile Web per Ezine Contemporary Art Magazine.

L’Intelligenza Artificiale, però – come sempre – non ha fatto tutto da sola: le avevamo spiegato, infatti, che volevamo che fosse un nome nuovo che facesse capire l’argomento cui il nuovo podcast è dedicato.

Banalmente, forse, ma necessariamente, “Art”, come Arte; in finale, “cast” – come immaginerai, da “podcast”; e in mezzo “Mund”, che, in tedesco, vuol dire “bocca”.

Una comunicazione sull’arte, dunque, da parte di chi l’arte la fa, o la cura, o la espone, o anche, semplicemente, la ama.

Cioé, una comunicazione che vuole essere corale, di tutte e tutti noi, il cui cuore e la cui mente dà un battito diverso (anche appena un po’) quando appunto la parola “arte” si affaccia a quel che vedi, quel che leggi, quel che pensi.

Se nei primi episodi del podcast abbiamo avuto la importantissima e graditissima disponibilità in primis e subito dopo collaborazione di esperti storici – come Claudio Strinati e Greta Alberta Tirloni – curatrici o curatori – come Claudia Pecoraro, Angelo Cricchi, Ludovico Pratesi – la prossima sezione sarà dedicata alle interviste ad artisti e artiste.

Quel che cercheremo di trovare, insieme con le intervistate e gli intervistati, sarà non solo la descrizione – doverosa soprattutto in tempi, come i nostri, in cui l’aspetto materico ha tanto rilievo – della loro tecnica, del come nascono le loro opere, della storia personale che a quelle opere ha portato, ma anche l’emozione che con quella opera vogliono risvegliare in chi la osserverà, magari anche superficialmente.

Perché l’arte è il modo con cui gli umani spiegano le loro idee, le loro paure, le loro speranze.

E anche se dovesse accadere che quel che dice chi ascolti non è corrispondente a quel che pensi, speri o temi tu, saremo comunque noi umani i protagonisti di questi racconti: perché Artmundcast parla di arte, e, dunque, parla di te.

Sì, la materia solida è per tutti sempre la solita materia, la “grana”; la solidità del nostro mondo affarista è tragicamente materialista, è la ricchezza economica, di essa si parla ne Il Capitale di Karl Marx, ma non proprio per tutti la solidità è quella materiale.

Per i metafisici la materia solida, la materia pesante, è invece lo Spirito e l’Anima, la Memoria, la Compassione e la Misericordia; questi spiritualisti, agli occhi del mondo quotidiano, appariranno spericolati e banali idealisti, con visioni astratte e fideistiche e certamente improbabili!

Ma tant’è, per esempio, che oggi la ventinovenne Marlene Engelhorn, ereditiera dell’impero della chimica tedesca BASF, dice: <<Non merito quei soldi>> e rinuncia alla sua eredità di quattro miliardi di euro e aggiunge: <<I soldi di per sé non rendono felici>>, contesta il suo establishment e si batte da anni, con altri del suo pari, perché i ricchi vengano tassati di più!

In arte la materia solida si realizza nella Tradizione Artistica di quella memoria antropologica poetica che ha proceduto inesorabilmente dall’homo sapiens fin all’homo faber, le creatività artistiche e tecniche passarono quindi attraverso l’apprendistato sia dal maestro all’allievo e sia dal padre al figlio, impalpabilmente…

Lo so che oggi l’arte è solo concettualità ed industria virtuale, ma è un bene? Io sono e voglio restare vecchio e vi descriverò ancora un artista artigiano, quell’ Homo Faber Fortunae Suae, rappresentante di quegli uomini artefici della propria sorte.

Nel passato la Storia dell’Arte ci ricorda splendidi esempi di queste eroiche transumanze artistiche famigliari, grandi mano ovali che hanno dato origini a…

Nel Duecento gli architetti e scultori d’origine pugliese Nicola e il figlio Giovanni Pisano, nel Quattrocento ci furono gli speciali ceramisti fiorentini Luca, e il nipote Andrea e suo figlio Giovanni con lo zio Girolamo e ancora i nipoti Fra’ Mattia, Fra’ Luca, Fra’ Ambrogio Della Robbia; nel Cinquecento abbiamo i pittori “leonardeschi” lombardi Bernardino e i suoi figli Evangelista, Giovan Pietro e Aurelio Luini, nel Seicento i famosi pittori romani “caravaggeschi” Orazio figlio di Giovan Battista e padre di Artemisia Gentileschi; un altro nucleo familiare artistico, bolognese, del fine Cinquecento, composto da due fratelli Annibale e Agostino e un cugino Ludovico, era quello dei Carracci.

Certo, all’interno di queste “scuole parentali” di bottega, oltre allo stile e ai vari psicodrammi da costellazioni famigliari, ci saranno stati per alcuni componenti consanguinei vantaggi pieni di orgoglio e per altri anche un pesante impegno al trapasso generazionale, nonché travaglio stilistico.

A Pescara, vicino al Museo di Gabriele D’Annunzio, c’è il museo che celebra la discendenza artistica più conosciuta e numerosa della pittura del Novecento italiano, il Museo Civico Basilio Cascella.

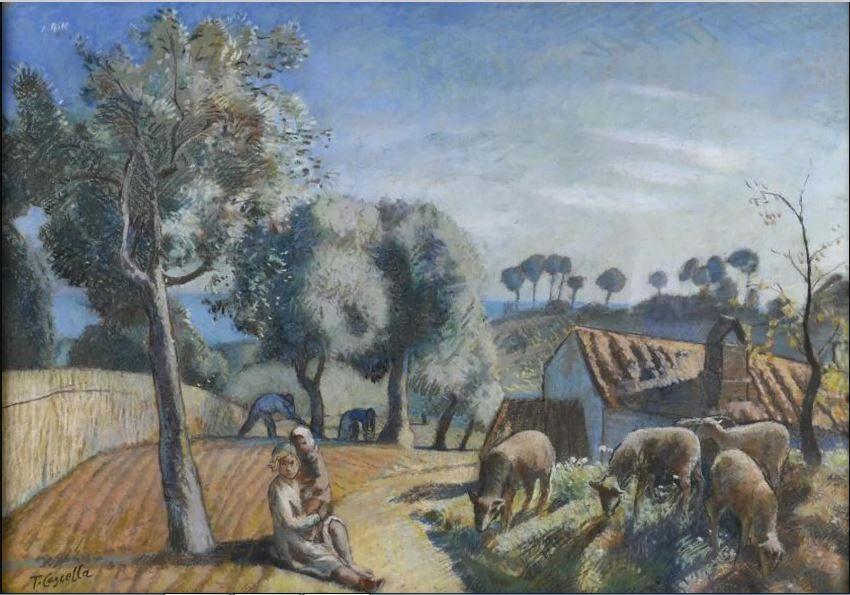

Tra bisavoli, bisnonni, nonni, zii e figli, tra pittori e scultori sono cinque generazioni; il patriarca Basilio Cascella (1860-1950) fu illustratore, tipografo, pittore e editore di riviste letterarie.

Basilio diede i natali ad una lunga stirpe di esteti; i figli Tommaso, Michele e Gioachino tutti pittori, i figli di Tommaso sono gli scultori Pietro e Andrea, i figli di Pietro sono Susanna e Tommaso jr. (mio coetaneo) che è padre di Matteo detto Basilé e Davide detto Sebastian, e a questo punto è probabile che abbia scordato qualche altro discendente bohemien.

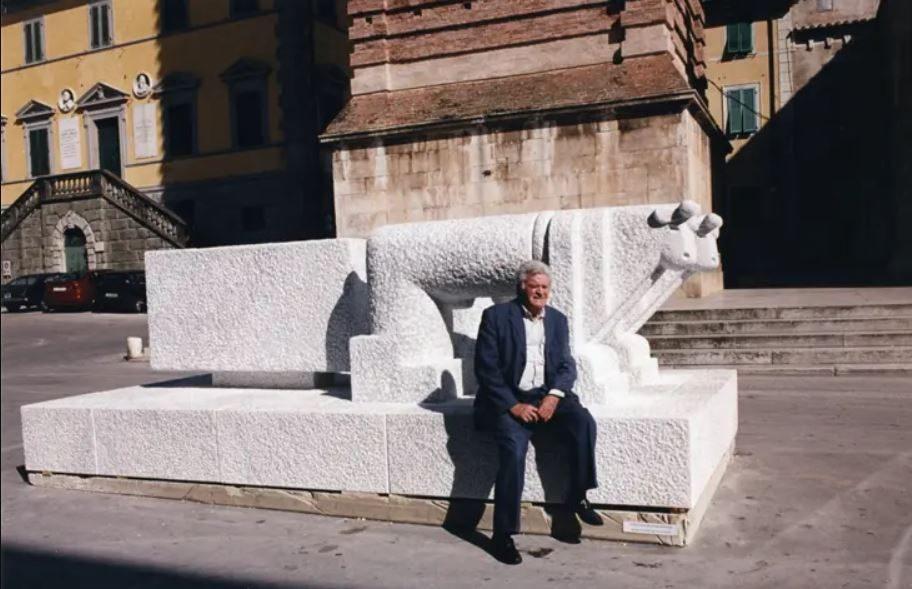

Uomo di stazza quattrocentesca, Pietro Cascella poteva benissimo essere stato un modello per i bassorilievi di Jacopo della Quercia; l’ho visto qualche volta a Pietrasanta nei primi anni Novanta, soprattutto in occasione della posa di un suo monumento, naturalmente di marmo bianco Carrara, in una piazza davanti al Municipio; in quel periodo anch’io, nella stessa città, iniziai a lavorare ed assemblare il marmo policromo e così continuai per più di dieci anni.

In una sua emblematica frase, Pietro ci immerge nella sua umanità poetica: <<Ed è con questi solidi fantasmi che sono ora diventato quasi vero uomo>> un verso saggio, che ci illustra la lotta dello scultore contro la “solida materia” e che sottolinea a volte l’illusione dell’homo faber, (in quel -quasi-), di riuscire a dominare i fantasmi dei suoi desideri, per essere vero.

Ho conosciuto Tommaso jr. a Roma nei primi anni Ottanta, mi chiese di partecipare alla sua rivista di arte e poesia “Cervo Volante” un insieme di testi poetici e disegni dei nostri colleghi contemporanei; Tommy tentava di rinverdire il prestigioso salotto letterario del pescarese Basilio Cascella frequentato da Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello, Umberto Saba, Filippo Tommaso Marinetti, Giovanni Pascoli, Sibilla Aleramo…

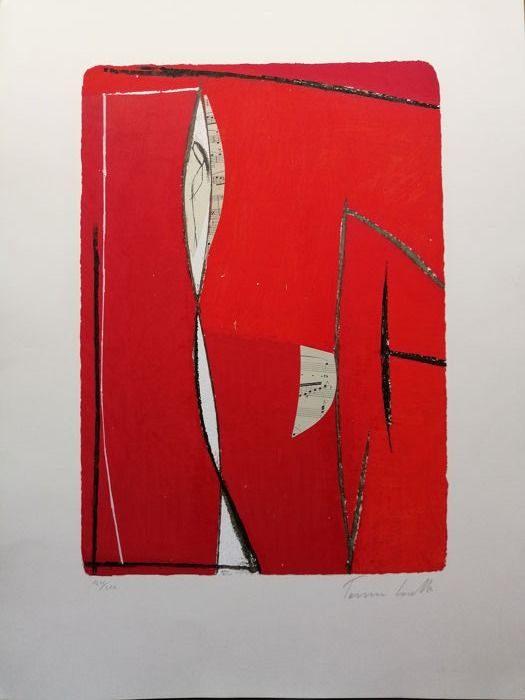

Tommaso Cascella jr. è pittore scultore ed editore; assomiglia fisicamente al padre Pietro, sempre pronto alla battuta di spirito prosaica e alla buona cucina, ha avuto anche una madre brava mosaicista Anna Maria Cesarini Sforza.

Tommy non sfugge al suo carattere sanguigno nell’esprimere la sua pittura rivelando con sfavillanti colori netti con dei tagli curvilinei improvvisi la sua tecnica privilegiata: il collage su carte alle quali a volte sovrappone a distanza segni duri di ferro; d’indole bonaria, ma anche capace di arrendersi ai “tagli” esistenziali che l’inevitabile gli propone.

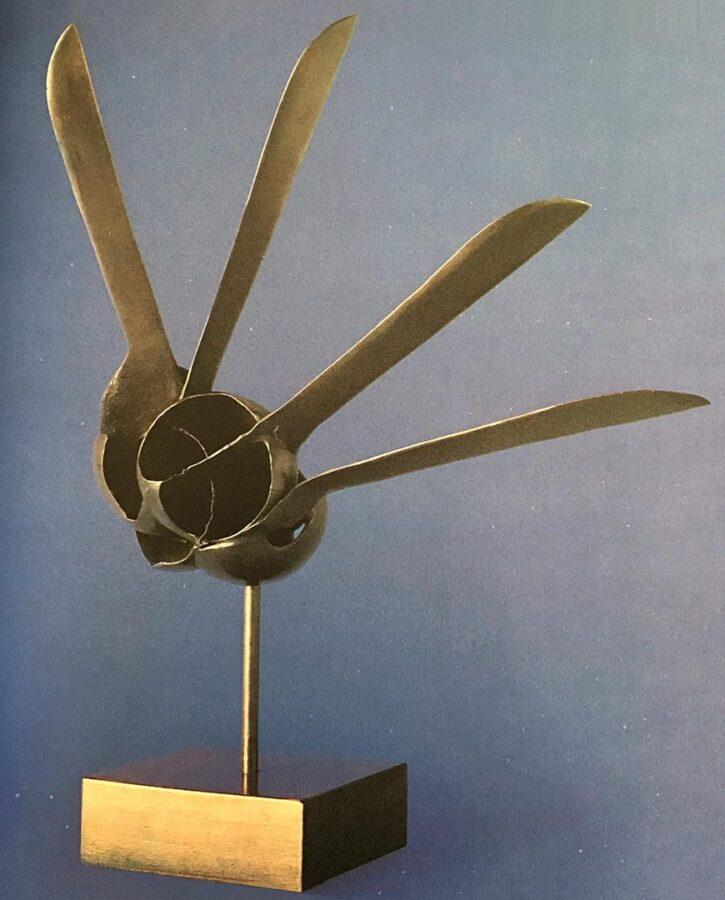

Nelle sculture in ferro tondo ottiene sempre strutture di lunatici astrolabi in bilico cosmico, molto affascinanti soprattutto se inseriti all’ombra verde di qualche parco.

Ho visto nascere i figli di Tommaso, Basilé e Sebastian quasi insieme ai miei, sono vispi e pragmatici, sono fotografi e video maker e già agli inizi anni Duemila avevano ottenuto notevoli successi; nelle loro immagini scavano a fondo le personalità e i paesaggi cercando un’antropologia “diversa”, nascosta nella materia solida del potere sociale.

Auro e Celso nati a Roma nel 1986, sono i nostri gemelli generati con mia moglie Caterina Fabris, figlia dello scultore Toni e sono la quarta generazione di artisti da parte della casata Fabris.

Il capostipite fu Luigi Fabris (1883-1952) di Bassano del Grappa detto Gigio pittore e ceramista provetto studiò nel Reggio Istituto di Belle Arti di Venezia dove fu premiato in denaro e in voti per l’ottima modellazione del nudo; nel 1916 ebbe l’importante incarico di un rivestimento ceramico al Grand Hotel Ausonia & Hungaria al Lido di Venezia.

Questa immensa decorazione Liberty con stilizzazioni auliche di fiori e di nudi di donna ricoprono per tre quarti le facciate dell’ampio hotel, questa installazione gli diede una notevole fama internazionale esclusiva perché, a paragone, tutt’ora non ci sono tanti altri esempi in Italia.

Negli anni Venti, Gigio fondò a Milano la Manifattura Italiana Porcellane Artistiche Fabris, nel 1923 partecipò alla prima Fiera Campionaria di Milano, e nel 1929 partecipò alla Fiera di Lipsia facendo concorrenza alla Richard Ginori.

Seguirono varie sculture, monumenti per alberghi, piazze, cimiteri e vari ritratti; il più famoso alla Principessa José del Belgio per le nozze con Umberto di Savoia.

Luigi Fabris non seguì le mode dei contemporanei, ma ebbe lo stesso l’ammirazione di personaggi nazionali e internazionali come gli attori Ettore Petrolini e Cesco Baseggio, e il Vate Gabriele D’Annunzio, quest’ultimo lo definì “ottimo artefice”.

Un episodio piccante successe quando D’annunzio lo invitò ospite al Vittoriale, e lì Gigio si perse per i meandri dei paradisi artificiali, fu così che la sua vacanza-lavoro si protrasse per più di un mese, fin quando Nellì, sua moglie Eleonora si decise di andare a riprenderlo.

Nel 1915 nacque il secondogenito di Luigi Fabris, Gianantonio detto Toni che si laureò in scultura all’Accademia di Brera a Milano risultando l’allievo prediletto di Francesco Messina.

Conobbi il papà di Caterina nei primi anni Ottanta, di statura alta, bei capelli, viso allungato, molto riservato ed educato, purtroppo è stato in quel periodo che si ammalò di una malattia invalidante, dovuta ai fumi delle cere sciolte per realizzare i modelli delle sue sculture in bronzo.

Nei suoi primi passi d’apprendista, Toni fu d’aiuto nella fabbrica di porcellane di suo padre, ma per essere nello spirito dei tempi moderni 1937 si appassionò al cinema d’animazione a passo uno.

I suoi primi esperimenti cinematografici furono in bianco e nero ma poi nel 1949 fece il suo capolavoro “Gli uomini sono stanchi” un film, un “corto” a colori su pellicola 35mm, la sua specialità era modellare e animare in plastilina sculturine aventi anatomie classiche con riferimenti stilistici che vanno dal Quattrocento, all’Informale novecentesco.

Toni modellò qualche anno per realizzare questo fantastico e innovativo cortometraggio d’animazione, della durata di circa dieci minuti: questa volta con atmosfere scenografiche crepuscolari; lavorò pervicacemente modificando di volta in volta i personaggi e scattando inquadrature per circa 16.000 fotogrammi.

La consulenza ai testi del suo film “Gli uomini sono stanchi” fu del Padre gesuita Nazzareno Taddei (fondatore poi della famosa rivista di cinema e tv educazione audio visiva Edav), e fu la voce dell’attore Giorgio Albertazzi ad interpretare i passi post-atomici biblici, e la colonna sonora originale fu ideata dal compositore Luciano Chailly; Toni come regista di animazioni in plastilina realizzò in totale cinque cortometraggi.

Lo stile scultoreo di Toni è un informale dinamico, germinale-generativo; e alla Biennale di Venezia del 1966 ebbe una sua sala, espose in gallerie e musei europei, fece un monumento all’ Italsider di Milano e un trofeo per l’Alfa Romeo, morì 1989.

Di me, non vi racconto niente, tranne quell’episodio che mi spinse all’amore incondizionato per l’arte.

Sono nato nel 1952 in Umbria a sud di Todi, da una semplice famiglia di contadini, nella vallata tra i fiumi Naia e Arnata; in tutta la nostra casa, che era più che funzionale, le pareti di calce erano piuttosto vuote, senza orpelli; nella modestissima sala da pranzo c’erano solo un crocefisso e le foto dei parenti reduci di guerra, al centro però, capitata lì per caso, per qualche strano baratto, una piccola riproduzione fotografica plasticata, tipo souvenir, della Tempesta del Giorgione.

Il mio miracolo artistico scaturì dentro quella sgranata riproduzione da “peracottari”; più la osservavo e più assorbivo, e sarà per quel guardiano-guerriero, a bada di una strana mamma nuda che allatta il suo bambino nudo in riva ad un ruscello sotto un esile ponticello o sarà forse per quell’imminente temporale sopra un castello e per quel vento frusciante tra le foglie di alberi dai colori verdacei, o sarà per quel serpentino lampo giallo che irrompe nel cielo grigio perlaceo, insomma, è per quella scena arcadica tenera e misteriosa che restai così turbato e che da allora la portai sempre nei miei sogni pittorici.

Auro e Celso dal 2001 lavorano sempre a quattro mani, hanno studiato all’Istituto d’Arte di Ceramica di Deruta rinnovando le tradizioni familiari del nonno e del bisnonno, ma ben presto si sono avvicinati, anche loro, al video, alla fotografia e alla scultura.

Nel tempo hanno creato una vasta videoteca filmica chiamata “doCumentArti” che raccoglie i loro video, omaggi ai grandi artisti italiani ed esteri.

Le loro sculture meccatroniche, pezzi unici, sono identificate come arte Post-Apocalittica, da loro nominate “Arte Garaggesca”; un’arte che parte dai rifiuti o scarti meccanici e tecnologici (un’attenzione per una cultura che parta dal basso con un rimando alla maniera Caravaggesca) per mediarli e mitigarli con pezzi di elementi naturali, cercando di contenere l’infernale ascesa della cultura Trans-Umanista.

Le installazioni di A&C vengono definite “sculture performative”, in quanto correlate da luci e suoni o musiche da loro composte interattive con gli stessi fruitori.

Albert Einstein diceva: <<L’universo è Energia e questo è tutto>> e Nikola Tesla affermava: <L’energia, le vibrazioni e le frequenze modellano la realtà>> e aggiungerei che tutto è pensiero intelligente.

Il pensiero è già la cosa, la Materia Solida quindi prima di tutto è il pensiero che ci dirige verso una meta, un significato.

Il pensiero, figlio della memoria, è quella “materia solida” che ci aiuterà a riscoprire e tramandare gli artefact dei nostri avi originali, in questo senso il primo uomo deve essere stato assolutamente un artista!

Artista solido, questo nostro antenato sia esso d’espressione naif o artista sperimentale d’avanguardia, o artefice di perfette forme dalla grazia figurativa, sicuramente vivrà una differenza se crescerà e respirerà in una bottega familiare, o se apprenderà invece da fantasmagorici accademici di solita materia.

A Marsiglia nel 1948, davanti a un cantiere di Le Corbusier c’era un cartello che diceva: “I signori fotografi sono pregati di consegnare le fotografie scattate”. Cominciò così un sodalizio leggendario tra il grande architetto e Lucien Hervé, nato a Hódmezővásárhely in Ungheria nel 1910 col nome originario di László Elkán. La sua visione così originale della materia solida per eccellenza, l’architettura, che violava tutte le regole regalando sorprendenti geometrie, lo fece apprezzare anche da altri architetti famosi come Alvar Aalto, Marcel Breuer, Kenzo Tange, Richard Neutra, Oscar Niemeyer e Aulis Blomstedt. La sua ricerca sul punto di vista della materia avrebbe aperto un nuovo capitolo nella storia dell’immagine, e la scansione del cemento armato nello spazio di vuoti e pieni, aperture e chiusure ed elementi sempre più semplificati della modernità, (“Less is more”), conquisterà straordinari orizzonti per l’inserimento della materia stessa nell’ambiente, dove Hervé si troverà sempre più inserito in una filosofia dirompente di rinnovamento delle geometrie del paesaggio umano. Ma arrivò solo in età adulta questo riconoscimento, in precedenza la sua vita fu molto avventurosa e vale la pena riassumerla nei suoi punti salienti. Sin da giovane frequentava gli ambienti proletari di Budapest e non sopportava l’atmosfera delle origini borghesi della madre. Per gli studi universitari andò a Vienna, scelse economia, ma contemporaneamente studiava disegno artistico; nel 1930 andò a Parigi e diventò impiegato di banca dove combinò qualche pasticcio e finì nella lista nera, che non gli consentiva di lavorare. Riuscì però a imporsi come fashion designer e nel 1932 conquistò case di moda come Lanvin e Chanel. Durò poco perché seguì la sua passione politica e diventò uno dei principali esponenti della Cgt (il maggior sindacato dei lavoratori in Francia), guidando gli scioperi dei dipendenti delle Case di moda. Incredibilmente nel 1938 riuscì a ottenere la cittadinanza francese ma venne espulso dal partito comunista. Collaborò con un fotografo ungherese e finalmente nel 1939 diventò fotoreporter per il periodico “Marianne” . Quando scoppiò la guerra venne arruolato come fotografo dell’esercito ma fu subito catturato e portato in un campo di concentramento della Prussia Orientale, dove fondò un partito comunista clandestino. La Gestapo lo individuò subito e lo isolò; con grande coraggio riuscì a fuggire e si unì alla Resistenza francese. Dopo la guerra riprese l’attività politica e collaborò con François Mitterrand, ma nel 1947 fu espulso di nuovo dal partito comunista. Ricominciò a collaborare come fotografo con “France illustration”, “Point de vue”, “Regards”, “Lilliput”. Arrivò il fatidico 1949, e su consiglio di un padre domenicano andò a Marsiglia per fotografare i cantieri di Le Corbusier, davanti ai quali troneggiava il cartello di cui abbiamo parlato: realizzò in un giorno 650 scatti che conquistarono il grande architetto e lo fecero diventare il suo fotografo ufficiale.

Forse le regole sono fatte per essere violate. Di fatto le fotografie di architettura tuttora seguono il principio fondamentale di realizzare visivamente il progetto grafico dell’architetto, e il fotografo si attrezza di macchine speciali che consentono attraverso i movimenti di basculaggio e decentramento di rispettare le reali proporzioni degli edifici. La foto di un intero palazzo, scattata con una macchina fotografica qualsiasi inevitabilmente trasforma la facciata in una specie di missile. Con una speciale fotocamera di grande formato che si chiama banco ottico, attraverso i movimenti dei due corpi mobili, la standarta anteriore dove si inserisce l’obbiettivo e la standarta posteriore dove si inserisce la pellicola, collegate da un generoso e flessibilissimo soffietto, si ottengono le prospettive perfette richieste dalla regola d’arte.

Nel 1955 accompagnò Le Corbusier in India a Fatehpur Sikri, Delhi and Jaipur, dove fotografò sia gli edifici governativi in costruzione sia i palazzi storici. Gli fu commissionato un servizio sugli uffici dell’Unesco a Parigi, progettati da Marcel Breuer, Pier Luigi Nervi e Bernard Zehrfuss, e seguì i lavori per tre anni, sino al loro completamento. Dopo alcuni lavori in Spagna e un ritorno in India fu ingaggiato dall’Istituto archeologico francese per il Medio Oriente e documentò i siti archeologici in Siria, Libano e Iran. Entrò a far parte della redazione di “Carré Bleu”, un giornale di architettura, ma nel 1965, lo stesso anno in cui morì Le Corbusier, apparirono i primi segni di sclerosi multipla, che progressivamente limitò molto il suo lavoro, fino a occuparsi soltanto di collages e di mostre, specialmente dopo il 2000, quando morì il figlio di appena 43 anni.

Durante la sua incredibile vita gli furono riconosciuti innumerevoli e prestigiosi riconoscimenti, dalla Legion d’Honneur per il suo impegno durante la Resistenza alla medaglia per le Belle Arti dell’Accademia di Architettura di Parigi, dalla nomina di Cavaliere delle Arti e delle Lettere al Gran Premio di Fotografia della città di Parigi,e in Ungheria divenne membro dell’Accademia Széchenyi di Arte e Letteratura.

Venne a mancare il 26 giugno del 2007 a Parigi, all’età di 96 anni.

Il Novecento vede la nascita e lo sviluppo di ricerche tese a rinnovare l’arte che, a fine Ottocento, aveva dato segni di stagnazione, di una incapacità di staccarsi dalla tradizione che non poteva non portare al vuoto accademismo e alla ripetitività di esperienze già note e consolidate. L’arte, però, ha bisogno del rischio, dell’incertezza, della ricerca di originalità a costo dell’incomprensione e dell’insuccesso. In questa situazione viene rivolta attenzione più che ai significati e al senso delle opere alla materia stessa impiegata dall’artista e tante sono le sperimentazioni in tale campo.

Una ricerca artistica del Novecento che opera nel senso di una nuova attitudine verso la materia è sicuramente quella che riguarda il “collage” che trova la sua principale declinazione in ambito cubista e futurista. In sintesi queste opere si risolvono “nel prelievo di materiali già esistenti nella realtà (carte, pezzi di giornale, legno ed altro) e nella loro incorporazione all’interno del quadro” (Martina Corgnati-Francesco Poli, Dizionario dell’arte del Novecento, Pearson Paravia Bruno Mondadori, 2008). Ritagli di carta e pezzi di legno vengono investiti di un valore estetico. I lavori con l’inserimento di carta da parati e inserti di quotidiani vengono anche definiti “papiers collès” (carte incollate). In una sorta di effetto straniante gli inserti possono acquisire un valore esclusivamente formale, per cui contano solo in quanto forme “pure”, mentre in altri casi “hanno l’incarico di rappresentare se stessi come i ritagli di giornale che, in linea di massima, alludono proprio alla presenza del giornale su un tavolo, come elemento di una natura morta” (Pierluigi De Vecchi-Elda Cerchiari, Arte nel tempo- dal postimpressionismo al postmoderno, Gruppo editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas, 1991). Si tratta dell’impiego di oggetti comuni che preannuncia l’arte polimaterica. Di queste straordinarie ricerche si devono ricordare almeno risultati di alto valore quali Violino e fruttiera (1919) del Filadelfia Art Museum e Bottiglia di Vieux Marc (1913) del Musée National d’Art Moderne di parigi, entrambi di Pablo Picasso, e Piccola velocità (1913) di Ardengo Soffici del Civico Museo d’Arte Contemporanea di Milano.

Anche in fatto di materia, la prima delle avanguardie storiche, il futurismo, precorre i tempi. Umberto Boccioni già nel 1912 realizza sculture in direzione polimaterica. In Fusione di una testa e di una finestra inserisce brani di realtà aggiungendo un autentico frammento di telaio di legno e una parrucca che va ad adornare la testa di una figura. Sempre nel 1912 l’artista di Reggio Calabria innesta nell’opera Testa + casa + luce una ringhiera metallica. A raccogliere il testimone di tale ricerca è un altro futurista, Enrico Prampolini. L’artista fa dell’opzione polimaterica il proprio marchio di fabbrica. La predilezione per questa modalità espressiva porterà Prampolini a dare una base teorica a questi suoi studi con la pubblicazione, nel 1944, del saggio Arte polimaterica. L’arte polimaterica è considerata come una vera e propria forma espressiva “altra” rispetto alla pittura e la scultura. Il suo ciclo di opere intitolate Intervista con la materia esplicita la direzione nella quale vanno intesi tali lavori. Per il pittore di Modena l’arte polimaterica è quella che meglio permette di ottenere la rappresentazione oggettiva dell’impossessamento dello spazio da parte di quelle forme-forza che incarnano le nozioni di simultaneità e di ribaltamento prospettico che innervano la poetica dell’aeropittura futurista. Pezzi di corda, sughero e spugne concorrono alla realizzazione di lavori di straordinaria modernità. Il polimaterismo diviene la via di Prampolini all’arte astratta.

Autore di opere (merz) realizzate accatastando in una camera gli oggetti più disparati, Kurt Schwitters professa apertamente la sua predilezione per la materia rispetto alle componenti pittoriche affermando: “non vedo la ragione per cui vecchi biglietti, sugheri, scontrini da guardaroba, fili e pezzi di rotelle, bottoni e vecchie cianfrusaglie non debbano essere materiale pittorico altrettanto valido quanto i colori fatti industrialmente” (Martina Corgnati-Francesco Poli, op. cit.). Punto di approdo di un tale approccio teorico è il Merzbau, gigantesco collage in tre dimensioni, composto da oggetti raccolti e strutture in gesso e legno, che arriva a occupare completamente una stanza dell’abitazione dell’artista. Un’ altra direzione del lavoro di Schwitters e l’inserimento sulla tela degli oggetti trovati che formano gli “assemblage”. Vanno considerate in questo senso le parti metalliche incollate sul quadro Orbite (1919) della Malborough-Gerson Gallery di New York. Il dipinto mostra una ordinata struttura geometrica nella quale si inseriscono frammenti di realtà casualmente e confusamente prelevati dal mondo concreto e reale.

Negli anni Cinquanta e Sessanta la temperie culturale dell’Arte Informale attraversa il mondo dagli Stati Uniti all’Europa portando con sé una nuova concezione dell’atto estetico. Un idioma immediato e istintivo collegato alle pulsioni profonde dell’Io che si esprime nel gesto o nella corposità della materia. Proprio la declinazione materica dell’Informale assume grande importanza attraverso l’accumulo di densi strati di colore sulla tela o con l’inserimento sul supporto di oggetti prelevati dalla realtà. Nel contesto dell’arte informale, che esclude dalle proprie ricerche qualsiasi forma di figurazione, acquista centralità la materia stessa di cui è formata l’opera. Nel campo pittorico è lo stesso pigmento dei colori a essere elevato a valore estetico. Da veicolo di un messaggio la materia diventa il messaggio stesso. Nascono impasti di colore fitti e densi, alle volte spremuti senza mediazioni sulla tela, che raggrumandosi ottengono una volumetria tangibile, arrivando al punto di donare al dipinto una qualità quasi scultorea. In questa direzione ha un valore emblematico l’opera di Jean Fautier, segnatamente la serie degli Otages, in cui dall’impasto materico formato da tempera e colla sembrano emergere le immagini dei malridotti volti delle persone tenute prigioniere dagli invasori nazisti.

In ambito dell’informale materico molto avanzati sono i lavori di Antoni Tapies che spinge la sua ricerca fino alla tautologia assoluta; l’artista non si propone più di rappresentare gli oggetti ma di proporli direttamente così come sono sulla tela. Si tratta di materiali che in precedenza non rientravano nel lessico pittorico e che possono venir aggiunti direttamente all’opera o venir evocati attraverso il calco nella compatta pasta cromatica. In tale opzione acquista valore paradigmatico il tema del muro. La stesura del pigmento granuloso sulla tela rende l’idea di una parete scabra, rustica.

In Italia spicca la ricerca di Alberto Burri. Nell’opera dell’artista umbro il quale, occorre ricordarlo, aveva subito un periodo di prigionia a Hereford nel Texas, la materia bruciata, lacerata, segnata da strappi e cuciture, viene elevata a simbolo della sofferenza umana. Quello che Burri compie all’interno della materia è un vero e proprio viaggio che inizia nel 1948 con la serie di opere i Catrami. Ma è nel 1950 che l’artista di Città di Castello sconvolge il mondo dell’arte con i primi Sacchi. La materia povera e squarciata pare simbolicamente narrare la sua storia dallo stato di abbandono al recupero con rattoppamenti e rammendi fino all’elevazione a valore estetico. Questi lavori sono accompagnati da un clima di incomprensione e ostracismo tanto che un deputato presenta una interrogazione parlamentare per esaminare le motivazioni per le quali la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma aveva acquisito una di queste opere. La reazione più sproposita si ha nel 1971 a Torino quando, a seguito delle rimostranze di una visitatrice, una sua mostra alla Galleria d’arte moderna viene fatta chiudere dall’ufficio d’igiene. Se non siamo al linciaggio poco ci manca. Il tempo, però, rende giustizia alla modernità e originalità dell’artista umbro che continua a investigare la materia con le Plastiche. Le plastiche tormentate dalla fiamma ossidrica, con il suo dolente portato di ustioni, generano le Combustioni. Negli anni Settanta Burri approda a una nuova fase della sua ricerca, quella dei Cretti. La ceramica abbinata a caolino e resina si screpola, si frammenta dando vita al “craquelure”, intrico di spaccature. Sembra quasi che l’artista abbia voluto trasformare in immagine l’espressione “andare in pezzi”. Negli stessi anni la ricerca sulla materia del maestro di Città di Castello giunge a conclusione con i“Cellotex”, brani di cartone industriale pressato.

Con Burri condivide l’esperienza del gruppo Origine Ettore Colla, artista che dedica parte del proprio lavoro alla ricerca di ferri di recupero industriali. Trovati oggetti metallici la cui forma stimola la sua fantasia, Colla li monta insieme dando vita a sculture, i suoi famosi assemblages. Questa capacità favolosa di trovare e costruire con strutture di ferro abbandonate recupera la possibilità di ricorrere alla immaginazione, facoltà questa che la società moderna sembra aver inibito anche negli spiriti ribelli e anticonformisti. Una poetica dello “scarto” che rinviene la spiritualità anche negli oggetti ordinari e banali.